以前の Luminescence でも、度々麻薬や覚せい剤・大麻に関することを書いてきた。これは、僕自身も仕事で毒性のある薬物を使用することが少なからずあったために、そういった毒物・薬物に関する情報を収集する習慣がついているためである。

しかし、一番の理由は、中学生のときに見た記録映画での強烈な記憶なのかもしれない。それは啓蒙目的で作られた古い 16 mm フィルムだったのだが、制約のない時代に制作されたらしきその内容は強烈の一語に尽きた。薬剤の依存性を示す有名な動物実験……サルの静脈に薬剤投与用の針を留置し、サルが室内のレバーを操作すると一定量の薬剤が投与されるようにしておいて、薬剤が投与されるためにレバーを操作しなければならない回数を徐々に多くしていくとどうなるか……などをはじめとした、豊富な動物実験を交えた覚せい剤の薬理作用実験、そして何よりも強烈であったのは、戦後のヒロポンブームから何十年も覚せい剤を使用し続けていた人の、精神病院における記録映像であった。彼らは、一桁の足し算・引き算もできない状態だったのである。

その後、僕は覚せい剤の薬理作用に関して色々調べた。覚せい剤が神経伝達機構においてドパミンを過剰に分泌させる作用を持つこと。その結果として、ドパミン受容体の感度が低下(騒音のために聴覚細胞の感度が下がってしまうのに似ている)し、そのために様々な問題が生じること。そして、一度痛めつけられたドパミン受容体が、覚せい剤の使用をやめた後も回復しない、ということ。これらは、僕がメディアで見聞きしていた:

「覚せい剤は肉体依存性がなく、精神依存性があるだけである」

という言葉から得ていた印象を、根底から覆すものであった。

上記の覚せい剤に関する話はよく見聞きするものであるが、この言葉だけ見聞きすると、「覚せい剤が人間の身体を変容させることがない」という意味だと誤解しがちである。しかし、実際にはそうではない。「肉体依存」というのは、肉体が薬物のある状態に慣れ、薬物摂取を中止したときに「退薬症候」……オピオイド(あへん由来の薬物)の常用に伴う便秘とか、コデインの使用中止時にみられる強烈な下痢、あるいは発熱、身体のこわばり等……を来すことであって、(脳でない)肉体に症状を来たす依存を指しているに過ぎない。

しかし、覚せい剤の使用後に生じるドパミンの欠乏は、常用者に強い抑うつ状態をもたらす。この状態を脱するために「再び覚せい剤を服用すればアップになる」「だから覚せい剤をまた摂取したい」……この渇望(=精神依存)は、常用者にとっては他の何物にも代えがたいものなのである。それを繰り返す結果として、上述のようなメカニズムで、脳の神経伝達機構に対して不可逆的な器質的変化を与える……もっと露骨に書くならば、「神経のメカニズムを壊してしまい、元に戻らない状態にしてしまう」:つまり、肉体的依存性がなくとも、覚せい剤は確実に人の脳を器質的に壊してしまうのである。

さて、何日か前に、某俳優が女性の変死事件に関与していたことが明らかになり、取調べ中の不審な行動から尿検査を行った結果、MDMA を使用していたことが明らかになり、麻薬および向精神薬取締法違反容疑で逮捕される、という騒動があった。今回はこの MDMA に関して、「なぜ MDMA を使ってはいけないのか」を書いていこうと思う。

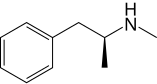

まず、MDMA(通称「エクスタシー」、正式名称 3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン 3,4-methylenedioxymethamphetamine)を知る上で、他の薬剤との構造の類似性をまず見ておこう。MDMA の構造図を Wikipedia から引用する。

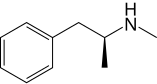

次に、メタンフェタミン(いわゆる覚せい剤)の構造図を示す。

エチレン環に酸素を介して CH2 が結合しているところがまず違いとしてお分かりであろう。窒素原子の周辺の構造が一部違うように見えるが、これはいわゆる構造異性体としての違いであって、MDMA の化学的構造はメタンフェタミンのそれに非常に似通っていることが分かる。

また MDMA と構造が近い化合物として MDA(正式名称 3,4-メチレンジオキシアンフェタミン 3,4-Methylenedioxyamphetamine)と MDEA(通称「イブ」、別称 MDE、正式名称 3,4-メチレンジオキシ-N-エチルアンフェタミン 3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine)がある。ちなみにMDA の構造図は:

MDEA の構造図は:

である。

これらから分かるとおり、MDMA やその類縁の薬剤が、メタンフェタミンやアンフェタミン(いわゆる覚せい剤)の構造を人工的に改変したものであることが分かる。このような薬剤を化学的に合成するところから、これらの薬剤が「合成麻薬」と呼ばれるのである。

このように「合成麻薬」と呼ばれる MDMA であるが、意外にもその歴史は長い。MDMA は 1912 年、ドイツの大手製薬会社である Merck の化学者Anton Köllischが初めて合成した。Merck はこの薬剤に「食欲抑制効果がある」ということで特許取得をしたものの、実際に製品化することはなく、2つの世界大戦が終わるまで、特に注目されることはなかった。ただし、Merck 社内においては度々 MDMA が研究の俎上にのることがあった。1927年、Merck 社内の研究者は、

- 血糖値や平滑筋に対してエフェドリンに似た影響を与える

- 上記発現時に、エフェドリンの場合には同時に発現する瞳孔拡張がみられない

ことを確認している。このような社内実験は1952年と1959年にも行われている。

第二次世界大戦後、この薬剤に注目したのがアメリカ軍と CIA(終戦前は OSS という名称であった)である。もともと薬物を利用した精神操作……尋問時の自白誘導、洗脳等……に対して興味を持っていた彼らは、1950年代初頭から MDMA の自白剤への応用と、その際必要となる毒性に関する動物実験を開始した。冷戦下、CIA や軍においては「科学の諜報への応用」が極秘裏かつ活発に試みられており(参考)、薬物利用研究としては、1950年に CIA で Project BLUEBIRD(その後、Project ARTICHOKE→Project MK-ULTRAと改名)が立ち上げられている。

米陸軍は、1953年から54年にかけて、MDMA やメスカリンを含む複数種の薬物に関して、その毒性と行動に与える影響を動物実験で検証している。この結果は機密扱いとされ、機密解除され、結果が発表されたのは1973年のことであった。

これは余談だが、ドイツでは重要性を意識せずに扱われていたり、アメリカでは機密扱いされていたりした MDMA に関して、世界で初めて学術論文として研究結果を発表したのは日本人である。

薬理学者である粕谷豊氏(元東京大学薬学部教授、東京大学名誉教授、元星薬科大学長)が1958年に『薬学雑誌』で発表した論文において、鎮痙薬のひとつとして MDMA とその合成に関して記述している。

誤解なきように補足するが、これはあくまで薬としての研究であって、麻薬としての研究ではない……粕谷氏は日本最初の合成鎮痙薬であるアスパミノールの開発者である……が、粕谷氏が毒性学の専門家でもあることは興味深い。

さて、では MDMA はいつから、どうして麻薬 recreational drug として使われるようになったのか。これには、1960年代前半からアメリカで安価な麻薬として普及した MDA の存在が無視できない。MDA はもともと MDMA と似通った性質を持つが、幻覚作用と毒性においてより強いといわれている。ある研究例における LD50 の比較によると、MDA が 92 mg / kg (mice), 150 mg / kg (rats)、MDMA の場合で 106.5 mg / kg (mice), 325 mg / kg (rats) という結果が発表されている。LD50 の値は実験条件等でかなりの相違を示すが、MDA の方がより高い毒性を持つということは間違いなさそうである。MDA は、1970年にアメリカで禁止薬物に指定されている。

MDMA は構造も合成法も MDA にかなり近い。つまり、安価に生産することが可能である。また上述の通り MDA と比較して(大量投与時の)毒性が低く、また幻覚がいわゆる幻覚剤のそれのようなものではなく、多幸感や感覚異常(触覚などが異常に敏感になるなど)というかたちで現れるために、recreational drug としてより好ましいものとして受け入れられたのかもしれない。

そして、MDMA が精神的疾患の治療に有効だという考えが、この頃から現れてくる。きっかけは、1970年代中盤、カリフォルニア大学に在籍していた薬理学者 Alexander "Sasha" Shulgin が、学生から聞いた話であった。その学生は「MDMA の服用で、悩んでいた吃音を解消できた」と Shulgin に話したというのである。

この話に興味を抱いた Shulgin は自ら MDMA を合成し、1976年に自ら使用した。そしてその二年後に、Shulgin は同じ薬理学者である David Nichols(合成麻薬とセロトニンの関連を明らかにしたことで有名)と共著で、MDMA の向精神作用に関する最初の論文を発表した。

Shulgin はその後も多くの被験者に MDMA の投与実験を行ったが、その被験者のひとりであった心理療法士の Leo Zeff が、MDMA を用いた心理療法を欧米各所に「伝道」することになる。Leo Zeff はもともと幻覚剤を用いた心理療法を試みていたのだが、MDMA の効果に強い影響を受け、「治療時の心の壁を低くし、意思疎通を促進する」と主張した。漸増投与によって安全に治療に用いられる、ということで、心理治療目的での MDMA の使用が限定的に認められ、欧米の各所で MDMA を用いた心理治療が行われるようになった。これは現在も治験として行われており、特に PTSD におけるトラウマの軽減・除去に対して効果があるとされている。

しかし、recreational drug としての MDMA も、これに並行して普及した。1980年代初頭、ダラスのクラブシーンを発信地として MDMA(当時は「アダム」と呼ばれていた)の利用が広まり、それはレイヴパーティーなどを経由して広く拡散していくこととなる。1980年代中盤には、アメリカでは MDMA の使用が制限されるようになったが、この後も欧米のレイヴカルチャーを中心として、MDMA は急速に普及していったのである。

さて、MDMA の構造と歴史に関して見てきたわけだが、これだけを見ていると、MDMA はむしろ有益なものであるかのように見える。なぜ、MDMA の使用に問題があるのだろうか。

これに関しては、問題を二つに切り分ける必要がある。

- MDMA 自体にどのような問題があるのか

- underground で「エクスタシー」という名で出回っている錠剤にどのような問題があるのか。

この二点に関して検証していく必要があるだろう。

まず、MDMA 自体の問題である。MDMA の作用機序に関しては未だ完全には解明されていないが、MDMA の薬理学的見地からの重要な性質として、この分子が細胞膜神経伝達物質輸送体であるセロトニントランスポーターに親和的であることが注目されている。これは、MDMA がセロトニンによる神経伝達機構に対して、情報伝達後のセロトニンの「再取り込み」を阻害する機能があることを示唆するが、MDMA は実際には単にセロトニンの再取り込みを阻害するだけではなく、セロトニンの放出を継続させる……つまりセロトニンの放出量を増やす作用もあると考えられている。

また、MDMA はセロトニンだけでなく、ノルアドレナリンやドパミンによる伝達機構に対しても同様の作用をもたらすと考えられている。つまり、セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン(これらはいずれも精神状態に大きな影響を与える物質である)による神経伝達機構における受容体に対して、過剰な信号を伝えさせる効果があると考えられる。

……と書いても、ピンとこない方が大半だと思うので、もう少し分かりやすく書いてみる。神経伝達機構、というのをごくごく大雑把に書くと、こんな感じである。

----------* >----------

……本当か?と思われそうなのだけど、一応説明を書いておく。"-" が神経細胞、"*" がシナプス前細胞、">" がシナプス後細胞と呼ばれるものである。ここでは情報が左から右に伝わっていくのだが、その際のプロセスを大雑把に書くと、

- シナプス前細胞が左からきた電気的刺激を受ける

- シナプス前細胞から神経伝達物質が放出される。

- シナプス後細胞の受容体が伝達物質を検出し、物質量に応じた電気的刺激を右に伝える

- シナプス前細胞が充分な刺激を伝えたところで、神経伝達物質を回収(再取り込み)する

- シナプス後細胞の受容体が発する電気的刺激が止まる

各々のシナプスが、受けた電気的刺激に応じてどれだけの伝達物質を放出/検知して、どれだけの電気的刺激を送るのか、というのは、シナプス毎に異なっていて、全体で神経伝達、そして伝達された信号による反応(感情や感覚の変遷から筋肉の制御まで、様々な領域にわたる)がバランスを維持することで、人体(脳を含む)機能が適切に制御されるようになっているわけである。つまり、神経伝達物質の放出・再取り込みというものが、人体のさまざまな機能を制御していると言っても過言ではない。

また、このような神経伝達物質による神経刺激は、体内のホルモン分泌に対しても影響を与える。MDMA の場合、セロトニンによる神経伝達機能に刺激が与えられることによって、間接的にオキシトシンというホルモンの分泌を活性化する、と考えられている。このオキシトシンは、抱擁やオーガズム、分娩のような性行動の際に分泌され、筋肉(特に平滑筋)の収縮を促すことが知られている。また精神面では人同士の結びつきや信頼関係の構築を促進する可能性が指摘されている。

……と、ここまでややこしい話が続いてしまったが、このような仕組みに MDMA の与える影響、そしてそれが人体制御に対して与える影響、という観点から、その問題点を見ていくことにしよう。

さて、上に長々と書いてきたことから、MDMA 服用時にどのような現象が人体に起きるかを考えると……

- セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミンの過剰作用に起因する肉体・精神の変容

- オキシトシンの分泌促進に起因する平滑筋・精神面の変容

が考えられるわけだ。

まず、神経伝達物質の過剰作用に関してだが、これは非常に分かりやすい例がある。覚せい剤である

覚せい剤はドパミンの過剰放出を引き起こすのだが、これによって、

- 異常な興奮

- 万能感に支配される

- 全身感覚が過度に鋭敏になる

といった状態になる。そして覚せい剤の効果が切れると、

- 異常な疲労感

- 強い抑うつ感

- 他者に誹謗されている、あるいは攻撃される等の妄想

といった症状が出てくる。これから逃れたい一心で、人は覚せい剤のとりこになってしまうのである。

セロトニンの過剰放出の場合は、先のオキシトシンの分泌促進もあいまって、

などが引き起こされる。ノルアドレナリンの過剰放出の影響も、セロトニンやドパミンの過剰放出の場合と共通するような状態になる。MDMA が俗に sex drug などと呼ばれるのは、このような状態で性交を行うことが、肉体的にも精神的にも強い刺激を得ることになるからである。

しかし、神経伝達物質の放出促進と再取り込みの抑制が相まって起こる、ということは、実は非常に大きなリスクを負うことなのである。そのリスクがどのようなものかを考える際に、非常に分かりやすい例がある。それはうつ病である。

うつ病の原因として、現在最も有力視されているのが、「セロトニン受容体の機能低下」である。先のシナプスのモデルで、前細胞から充分なセロトニンが放出されても、後細胞で充分な電気信号が発せられないために、セロトニン依存の神経系統の伝達が抑制されてしまい、抑うつ感をはじめとする様々な症状が現れる、というものである。

このような症状を改善させるためには、後細胞が充分な電気信号を発せられるような方法を考えればよいわけで、この場合はセロトニンがより強く後細胞に働きかけるような手段があればいい、ということになる。先のシナプスでの信号伝達のプロセス:

- シナプス前細胞が左からきた電気的刺激を受ける

- シナプス前細胞から神経伝達物質が放出される。

- シナプス後細胞の受容体が伝達物質を検出し、物質量に応じた電気的刺激を右に伝える

- シナプス前細胞が充分な刺激を伝えたところで、神経伝達物質を回収(再取り込み)する

- シナプス後細胞の受容体が発する電気的刺激が止まる

を見る限り、神経伝達物質の放出量を増やすか、神経伝達物質の回収(再取り込み)を抑制するか、のいずれかで、電気的刺激を大きくすることができそうである。

実際、現在用いられている新しい世代の抗うつ薬である SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、あるいは SNRI(選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)は、その名の通り、神経伝達物質の再取り込みを阻害するように作られている。しかし、MDMA の研究過程で見出された複数の「セロトニン放出促進薬」は、抗うつ薬としては使用されていない。それは何故だろうか。

先に僕は、ドパミン受容体の感度が低下することを、騒音のために聴覚細胞の感度が下がってしまうのに似ている、と書いた。セロトニンの場合もこれと同じで、単純に放出を促進してしまっては、耳の調子の悪い人に大音響で語りかけるのと一緒で、受容体の更なる機能低下を招いてしまうのだ。これと比較すると、再取り込みを阻害した場合は、同じ音量で何度も話しかけるのと一緒で、受容体がセロトニンにさらされる時間を長くするだけなので、受容体の機能をいたずらに低下させる心配がない。だから「再取り込み阻害」に絞った薬がうつ病の治療に用いられるのである。

MDMA の場合は、セロトニンの放出を促進しつつ、再取り込みも阻害する。つまり、右翼の街宣車に耳をくっつけて長時間過ごすようなもので、受容体に対しては何一ついいことがない。しかも MDMA の効果が切れたときに現れる症状は……まさに、うつ病のような受容体の感度低下である。しかも、これは耳における難聴の如く、器質的な影響であって、治ることがない。自ら進んで、治らないうつ病になろうとしているようなものなのである。

しかも、セロトニンが過剰に作用すると、「セロトニン症候群」と呼ばれる症状を引き起こす。リンク先に書かれているように、セロトニン症候群の症状は実に深刻なものであって、場合によっては横紋筋融解症や、心停止などの重篤な症状を引き起こし、死に至ることすらある。sex drug でござい、などと、MDMA を過剰服用してエッサカホイサ、などと事に及んだらどうなるか……まぁ、書かなくともご想像はつくであろう。

また、ドパミンやノルアドレナリンの過剰作用による影響に関しては、覚せい剤による精神への影響などを考えてもらえればご想像がつくと思う。

次に、世間で「エクスタシー」として出回っている錠剤についての問題を考えてみよう。

錠剤というのは、そもそも薬効成分に乳糖とかシリカとかタルクなどの混ぜ物をして作るものだ。錠剤である時点で、そもそも 100 % の MDMA ではないわけだが、昔から、密売されている麻薬には、大概の場合増量目的の混ぜ物がされることが多い。

たとえば、昭和50年代頃に出回っていた覚せい剤には、グルタミン酸ナトリウムの結晶(いわゆる化学調味料)が混ぜられていた、という話がある。これも増量目的なわけだが、最近は drug design と称して、錠剤の中に MDMA 以外の薬効成分を混合する例が多い。例えば、MDMA 類縁の薬物である MDA やMEDA(これらは MDMA 合成時の不純物として混入している場合もある)、覚せい剤、カフェイン、向精神薬(抗不安剤成分等)、かつての合法ドラッグ(幻覚・興奮作用がある)、そして麻酔導入剤(プロカイン、ケタミン等)などが混ぜられることが多い。

これらの混合物の多くが、血圧の上昇や頻脈を引き起こすものであることは、問題が大きいといわざるを得ない。上述のセロトニン症候群が発現しているときに、これらの混合物の作用が加わると、特に心臓への負担が大きくなる。

つまり、世間で「エクスタシー」として出回っている錠剤を安易に服用することは、実際には MDMA 単体を服用するのより更に高いリスクを負っている可能性が高いわけだ。もしそのリスクで死ななかったとしても、連用することで確実にセロトニン受容体は弱り、自分で自分を深刻なうつ病へと追い込んでいくことになる。

これは大げさな話だ、と思われてしまうかもしれないけれど、小森榮弁護士のサイト『薬物乱用防止 ドラッグについてきちんと話そう』で公開されている、ドラッグの売人をしながら自らもエクスタシーを使用していた女性の手記などを読むと、まさにセロトニンへの感受性低下、そしてそれに伴う抑うつ状態の発現が読み取れる。

……と、いささか長くなってしまったけれど、MDMA、もしくは世間で「エクスタシー」として出回っている錠剤を安易に服用することは、残りの人生の道行きに、外すことのできない枷をはめているのに等しい行為である。だから、

エクスタシー (MDMA) を使ってはいけない

のである。

【後記】

上記の「エクスタシー」錠剤の中に MDMA 以外の薬効成分を混合する、という話だが、この混合物としてPMA (para-methoxyamphetamine)という物質が用いられている、との情報を入手した。この物質の構造式を以下に示す。

PMA の構造は MDA によく似ているのだが、毒性に関して言うと、この PMA の方がかなりリスクが高い(LD50 で 40–70 mg / kg との実験結果が発表されている)。MDMA の服用で体温が著しく上昇する、との話が世間で流布されているが、実際にはこの PMA (もしくは類縁物質であるPMMA (Paramethoxymethamphetamine)、PMEA、4-ETA (4-Ethoxyamphetamine)、そして4-MTA (4-Methylthioamphetamine))が体温上昇の原因となっていると考えられる。それにも関わらず PMA が添加されるのは、PMA と MDMA を一緒に服用した場合、MDMA の効果を PMA が補強することと、PMA が MDMA と比較してかなり低いコストで生産可能であり、かつ少量で効果を発揮するためだといわれている。