先日、レーシック手術を行っていた眼科医院で、器具をオートクレーブで消毒しなかったために、何人かの患者が深刻な細菌性角膜炎を罹患した、というニュースが流れた。

銀座眼科の元院長逮捕=滅菌処理せず感染拡大−レーシック手術の角膜炎・警視庁

東京都中央区の「銀座眼科」(閉鎖)で視力矯正のレーシック手術を受けた患者が細菌性角膜炎に感染した事件で、警視庁捜査1課は7日、業務上過失傷害容疑で、元院長で医師の溝口朝雄容疑者(49)=茨城県日立市神峰町=を逮捕した。

同課によると、同手術をめぐる医療関係者の逮捕は初めて。同容疑者は「今は何も言えない」と話しており、ずさんな衛生管理による感染拡大の実態を解明する。

逮捕容疑は2008年9月から昨年1月の間、十分に滅菌されていない機器を使ってレーシック手術をし、都内や神奈川県の20〜40代の男女5人に不正乱視などの後遺症を伴う全治不明の細菌性角膜炎を負わせた疑い。

同課によると、この間に角膜炎に感染した患者は七十数人に上る。

同容疑者は手術1回ごとに、器具を高温・高圧で滅菌する必要性を認識しながら漫然と手術を繰り返し、感染を拡大させたとみられる。手袋やマスク、手術帽を着用しない場合もあった。

同課は、角膜炎を発症した複数の患者と、同眼科で手術に使われた吸引機から、同じDNA型の細菌を検出。同眼科が感染源と特定した。

捜査関係者らによると、同眼科では07年に患者が角膜炎を発症。同容疑者は06年8月の開院以来、滅菌用機械を1回も点検していなかった。昨年1月に機械を交換後、感染被害はなくなった。

同眼科をめぐっては、中央区保健所が昨年2月に立ち入り調査し、75人が角膜炎などを発症したと発表。弁護団は1億円以上の損害賠償を求めて提訴し、被害者12人が同庁築地署に告訴した。

(2010/12/07-12:53、時事通信社、元記事リンク)

このようなニュースを耳目にする度に、ある一人の医師の名前を思い出さずにいられない。その名は、フェルディナント・ザウアーブルッフ Ferdinand Sauerbruch という。

ザウアーブルッフのことは、今までも何度か自分の blog に書いたことがあるのだけど、今に至るまで、日本語でザウアーブルッフに関して詳細に記したものが Internet 上には存在していない(Wikipedia 日本語版にもエントリーは存在しない)。これはおそらく、医師は一度は名前を聞くであろうけれど、現在の医学を学ぶ上での重要性が然程高くなく、そして一般人には名を聞く機会がまずないからだろうと思う。だから、僕のような門外漢であっても、この人物のことについて少しく書いておくことは、少しは世の役に立つだろうと思い、ここでふれておくことにする。なお、この人の名は以前から「ザウエルブルッフ」と記されることが多かったのだけど、現在のドイツ語の発音に近いであろう「ザウアーブルッフ」で以下の記述は統一する。

フェルディナント・ザウアーブルッフは、1875年にドイツのバーメン(現 ヴッパータール)で生まれた。フィリップ大学マールブルクで医学を専攻し、卒業後はフリードリヒ・シラー大学イェーナを経て、1902年にライブチヒ大学で学位を得、翌年にブレスラウ(現 ポーランド・ヴロツワフ)に移った。

若き外科医であったザウアーブルッフが、新しい手術の確立に野心的に取り組もうとしていたことは想像に難くない。ブレスラウ大学では、テオドール・ビルロート(ビルロート法、というのをお聞きになられたことのある方も多いと思うが、胃の切除術・吻合術を確立した人物である)の弟子であるヨハン・フォン・ミクリッツ=ラデッキー(ミクリッツの父系はポーランドであり、彼の名もイアン・ミクリッツ=ラデッキーと書くべきなのだが、慣習に従ってドイツ語読みにする)が教鞭を執っており、ザウアーブルッフはこのミクリッツに師事することになる。

ミクリッツはビルロートと共に消化器外科の研究に従事した後、甲状腺外科の分野を開拓したことで知られ、自己免疫疾患である「ミクリッツ病」にその名を遺している。このミクリッツの下で、ザウアーブルッフは、当時まだ開拓されていなかった胸部外科手術の研究に従事した。

胸部に関わるものとして問題になることが多いのが、心臓、食道、そして肺の疾患である。特にがんに関しては、ビルロートが胃に対して行ったような外科的切除の効果が期待されたわけだが、これには大きな技術的課題があった。胸を開けると、肺が潰れてしまうのである(これを肺虚脱と称する)。

肺を中心とした呼吸器の構成を、Wikipedia 日本語版のエントリ「呼吸器」から引用する:

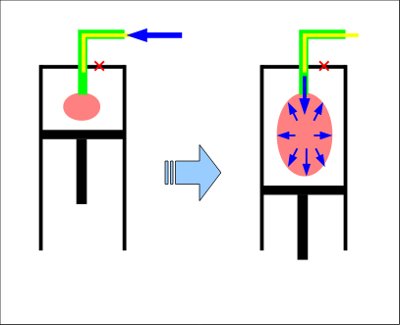

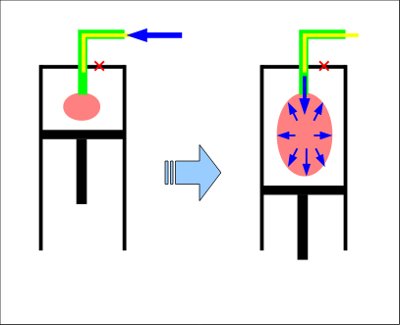

上図中の肺は、胸腔と呼ばれる閉鎖空間内に存在する。胸腔の底になっているのが、横隔膜と呼ばれる筋肉の膜で、これを上下することで、胸腔内の圧力を上げ下げし、肺を伸縮させることで、生物は呼吸できるのである。この図では今一つピンとこない、という方のために、模式的に示した図を以下に示す:

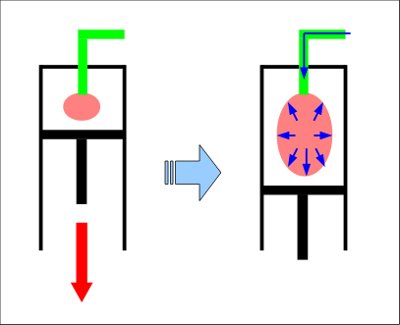

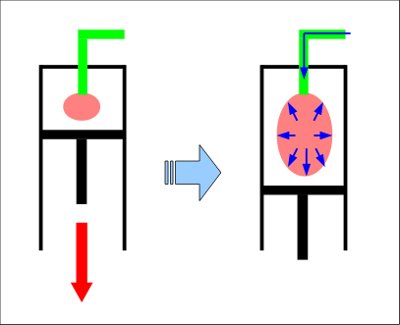

上図の筒状のものが呼吸器だと思っていただきたい。緑の管が気管、ピンクの袋が肺、ピストンが横隔膜である。横隔膜を下げる = ピストンを引くと、胸腔の容積が増大するので、圧力の平衡を保つために、気管から肺に空気が入り、肺は膨らむ。横隔膜を上げる = ピストンを押すと、胸腔の容積が小さくなるので、圧力の平衡を保つために、肺から気管に空気が出て行き、肺は萎む。このような原理で、肺の中の空気が出し入れされて、呼吸が行われるのである。

もし胸腔が外界と通じたらどうなるのか。それを模式的に以下の図に示す:

胸腔が外界と通じると、気管や肺を通らなくても、空気は胸腔の開放部から自由に出入りできることになる。そうなると、横隔膜を上下させても、肺が伸縮することなく、胸腔は開放部を通して外界との間で空気が出入りするだけ、ということになる。つまり、何の対策もないままに胸腔が外界と通じることは、肺が潰れて、呼吸ができなくなってしまう、ということである。このような状態を気胸という。

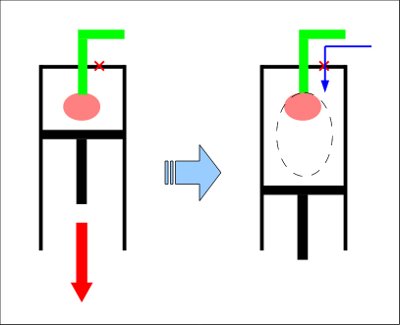

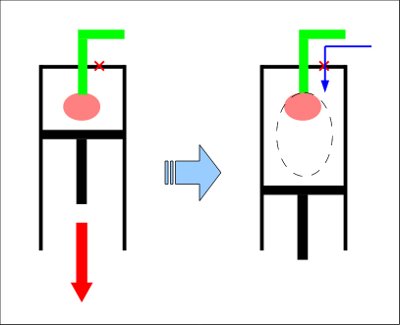

余談だが、病として起きる気胸は、多くの場合、肺や胸膜直下に生じた嚢胞が潰れることによって、肺の中にある空気が胸腔内に漏れ出ることで起きる。その状態を以下の図に示す。

このような、外的傷害ではない原因で起きる気胸を自然気胸という。皆さんの身近にも自然気胸を患った方がおられるかもしれないが、その方の肺にはこのような状態が生じていたわけだ。

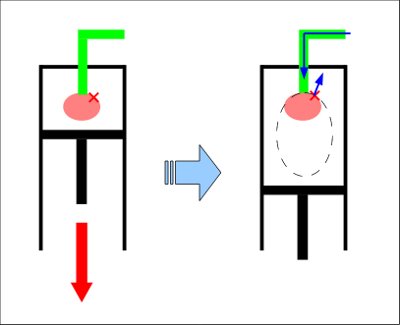

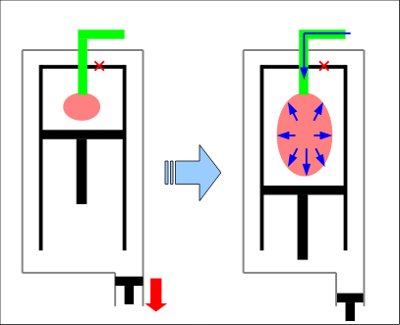

このように、胸部の外科手術においては、肺を潰さないような状態を維持する対策が必要になる。この対策としてザウアーブルッフが考えたのが、肺の周辺を大気圧よりわずかに低い圧力下に保持すればよい、ということだった。その概念を以下の図に示す。

胸腔が外界と通じている患者の肺の近傍を、閉鎖したチャンバー内に収容して、その内部の圧力をわずかに下げる。そうすると、閉鎖された胸腔で横隔膜が下がったのと同じ状態になって、肺の中に空気が流入し、肺が膨張する。この状態で手術を行えば、肺が潰れずに済む、と考えたわけだ。

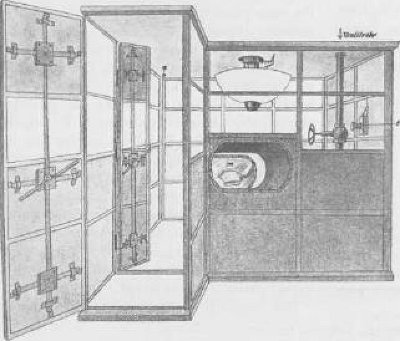

ザウアーブルッフは、まず犬の胸部だけを収納できるグローブボックス(名前の通り、手袋の付いた箱で、気密の守られた箱の内部を手袋越しに外部から操作できるようになっている)のようなものを作り、そこに犬を入れ、箱に腕を突っ込んで手術実験を行ったらしい。[1] 犬は首から上と、胴から下は箱の外に出ている状態なので、胸腔の部分だけ圧力が低くなり、肺は膨張したままの状態になるわけだ。この実験に成功すると、次は人が入れる程の大きさの箱(と言うよりはもはや部屋だけど)を作った。箱の内部で、執刀者は座った状態で手術に集中できるようになっていて、箱の内部は外部よりも 10 mm Hg だけ低い圧力が維持されるようになっていた、という。

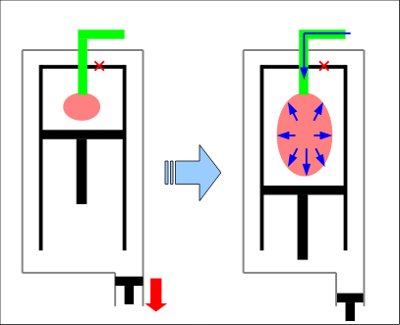

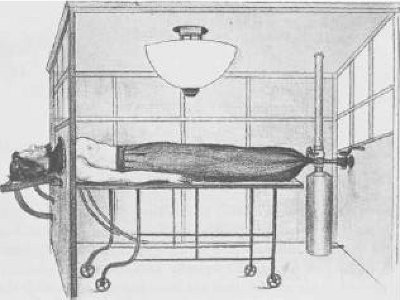

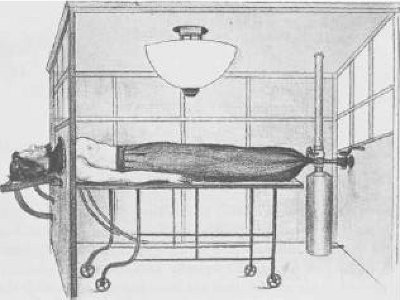

かくして、人の肺を手術する準備をザウアーブルッフは整えた。彼の考案した「低圧室」がどのようなものだったかを以下に示す:[1]

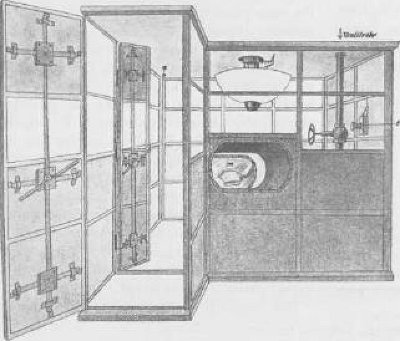

小屋のような手術室の壁の穴から患者の首を出し、下半身を外に一端の通じたゴム引きの袋で覆う。穴や袋と人体の間にはゴムのパッキンがあって、空気が容易にそこから漏れないようになっている。この状態で、室内を外部より低い圧力にする(おそらく、継続的にポンプで脱気していたのだろう)。患者の胸部と腕だけが低圧下に置かれ、医師や助手はこの室内で開胸手術を行うのである。術中の外との出入りのために、エアロック付きの副室(下図)も設置されている。[1]

この低圧室を用いても、設定いかんによって手術はうまくいかないこともあったらしい。[2] ザウアーブルッフ自身も初期の実験において患者を死なせたことがあり、落胆して自室で涙に暮れていたところを、恩師であるヨハン・フォン・ミクリッツ=ラデッキーはこう励ましたのだ、という。

「われわれは生命なき物体の気紛れが、われわれから勝利の果実を奪うにまかせるわけにはいかない」[3]

この激励に励まされ研究を続けたザウアーブルッフは、1904年に、低圧室を用いた胸腔内手術法を発表する。この手法は革命的なものとして受け入れられ、欧米の各地にはザウアーブルッフ法に用いるための低圧室が設置された。その中でも最大のものは、ニューヨークのロックフェラー医学研究センター(現 ロックフェラー大学)に1909年に設置されたもので、その容積は1000立法フィートあり、患者、医師、助手、見学者、低圧室の内圧を管理するエンジニア、そして麻酔医2人を含めた計17人を収容でき、しかも麻酔医は、低圧室内の患者の頭部近くに設置された「高圧チャンバー」(大気圧と同じ圧力に設定された副室)に入るようになっていた、という。[1] 日本においても、1900年代初頭にザウアーブルッフの在籍したブレスラウ大学に留学していた尾見薫氏が、帰国後、自らの病院にザウアーブルッフの低圧室を導入している。[4]

……と、ここまでを読むと、外科手術におけるエポックメイキングな業績だ、と思われるかもしれない。しかし、冷静になると、いくつか引っかかることがないだろうか?

まず、先程から「肺を膨張させる」という言い方を何度もしているけれど、肺が膨張していればそれでいいのだろうか?たしかに、肺はそれを構成する肺胞が空気と触れ合っていなければ、ガス交換、つまり呼吸ができないわけだけれど、「呼吸」という語が示すように、通常の呼吸は「吸って」「吐いて」行われるのである。ただ膨らんだだけでは、やはり呼吸は成り立たないのではないのか。これが第一の疑問である。

原理的には、「低圧室」の圧力を、ピストン等を用いて周期的に上下させてやれば、周期的に肺は伸縮するわけで、これで一種の人工呼吸が行えないこともなさそうである。しかし、ザウアーブルッフの手法を調べる限り、そのような「物理的なガス交換」に対するケアが行われていたような記述は、どこにもみとめることはない。

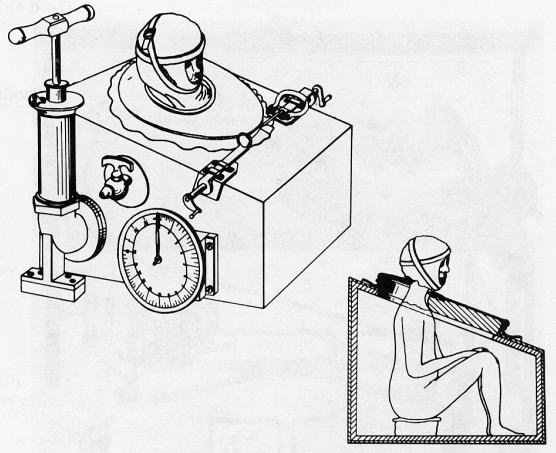

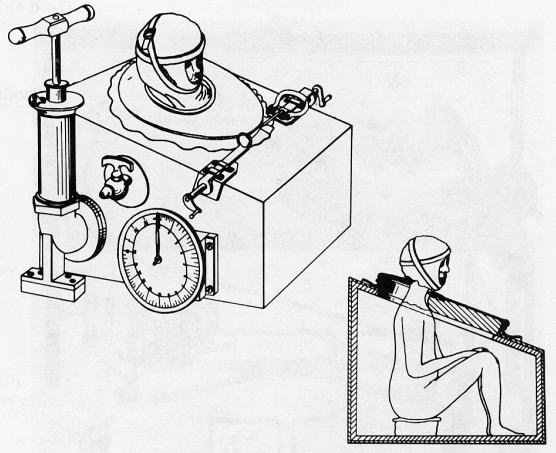

しかも、患者の首から先を大気圧として、それ以外の部分を陰圧下に保持して肺を伸縮させる、というアイディアは、実はザウアーブルッフのオリジナルではない。1838年に出版された論文の中で、スコットランドの医師ジョン・ダルジール John Dalziel は、自身が1832年に、溺れた人の救命目的で、患者を首だけ外界に出した状態で閉鎖空間に収納し、その空間を手押しポンプで減圧して肺に空気を送り込む人工呼吸器を作製・使用したことを報告している。このようなアイディアはやがて「鉄の肺」(ポリオで麻痺症状が出た人の呼吸管理に用いられた)に至るわけだが、その最初期のものと思われる、1864年にアメリカ・ケンタッキー州の Alfred E. Johnes が出願した特許中の図を以下に示す:[5]

僕はザウアーブルッフが「肺を膨らませる」ことを重視した理由は、実は呼吸のためというよりも、肺に対するアプローチをし易くするためなのではないか、と疑っている。肺が縮んでいる状態より、膨張している状態の方が手術はしやすいと考えられるので、この「低圧室」は、患者の生命や QoL を重視したものではなく、メッサーとしての手技を活かすことの方を重視した結果だとも考えられる。そもそも、肺の膨張が肺手術に不可欠な要素なのか、ということを考えるとき、太平洋戦争が終わるまでの日本における肺手術、特に肺結核に対する病巣切除のことに目をやると、実は必ずしもそうでないことが分かる。京都府立医科大学麻酔科教室のサイトで、医師の藤田俊夫氏によるこの時代の様子の記録を読むことができる[6]が、そこには:

大正初期より進歩的な外科教室ではエーテル、クロロホルム開放点滴から、全身麻酔器による吸入麻酔下に手術を始めた。東北大関口蕃樹教授は、開胸時には肺虚脱を防ぐため気管内に加圧しなければならないと主張した。これに対して京大鳥潟隆三教授は「過圧(加圧)は無用かつ有害である」と反対した。大正から昭和の初にかけて "異圧開胸 vs.平圧開胸" の大論争は日本外科学会を揺るがせたのであるが、昭和13年(1938)鳥潟が京都で開催した第39回日外総会で大勢は決した。阪大小沢凱夫教授は宿題報告で「平圧開胸下に肺切除する事は決して恐るべきものではない」「局麻でよい、全麻は要らない」と結論した。 局麻 + モルヒン筋注は安価である。戦争に突入した日本では、もはや全麻の研究をする余裕はなくなった。

平成5年(1993)第13回日本臨床麻酔学会総会(彦根)で、私と松木明知教授が司会した「麻酔科学史のシンポジウム」において稲本 晃京大名誉教授は、「鳥潟教授の主張は誤りであった。 あの論争が日本の麻酔科学の発展を妨げた」と述べた。

戦前・戦中・戦後には大勢の人達が肺結核で死んだ。昭和25年(1950)まで死因の第一位は結核である。(厚生省「人口動態統計」) 結核撲滅は日本政府と国民の悲願であった。日本人の平均寿命が50歳を越したのは、漸く戦後の事である。肺結核病巣を外科的に取り除く「肺切」は、鳥潟らの主張に基き局麻でなされた。

とある。それが適切かどうかは別として、戦前の日本においては、ここに書かれている加圧(後述)や減圧などの処置をすることなく、開胸手術が行われていたのである。この様子は、たとえば遠藤周作の『海と毒薬』などを読んでみても明らかなことである。

そして第二の疑問である。そもそも、肺を膨張させるためには、肺近傍を減圧しなければならないのだろうか?肺の膨張はあくまで内外の相対的圧力差で決まるのだから、肺の近傍を減圧するのではなく、肺の内部を加圧すれば用は足りるのではないか?

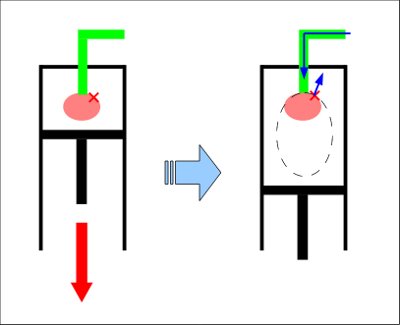

上図に示すのは、皆さんも一度位は耳目にされたことがあるであろう「気管内挿管」の概念図である。気管内に挿管したり、あるいは漏れの少ないマスクなどを経由して、気管に大気を吹き込み、直接肺を(陽圧で)膨らませれば、開胸手術における問題は簡単に解決することになる。

ザウアーブルッフの時代は戦争が多かったから、これは重要な問題だ。低圧室を持ち歩くというのはどう考えても非現実的だけど、気管内挿管であれば、これは管と挿管用の簡便な器具、それに訓練を積んだ医療技術者(たとえば衛生兵とか、現代であれば救命救急士とか)が居れば、極端な話、ベッドがなくたって可能である。

気管内挿管の技術が確立されたのが新しい時代だから、この当時にはそういう医療措置ができなかったのか、というと、実はそうではない。肺に空気を出し入れすることを呼吸と認識した起源は、文献で遡ると、なんと1543年に出た『ファブリカ』("De HumaniCorporis Fabrica" (人体の構造)、16世紀の医師・解剖学者であるアンドレアス・ヴェサリウス Andreas Vesalius の大著として知られる)にまで行き着く。ヴェサリウスは、豚の肺が伸縮することで呼吸が成されることを示しているし、同時代のパラケルススは、死にかけた人の肺にふいごで空気を送り込んで蘇生を試みた。次の世紀に移った1667年、ロバート・フックは胸腔を完全に開放したイヌで人工呼吸が可能なことを示した。これらの歴史的事実をみても、肺に強制的に空気を出し入れするというアイディアは極めて古いものであるといえる。[1] また、ザウアーブルッフ以前の1890年代に、ジフテリア患者の気道確保のために咽頭に金属管を挿入する技術が、アメリカの医師ジョセフ・オドワイヤー Joseph O'Dwyer によって確立されていることも考えると、ザウアーブルッフが挿管による気道確保に関して全く無知だったとは考えられない。[7]

参考文献[1] の著者であるコムロー Comroe は、生物学と医学の間の交流が近代まであまり盛んでなかったことが、このような「古典的な生物学的知見」と医学とを隔ててしまったのだろう、と書いているのだが、それだけで片がつく問題だとも思えない。あえてザウアーブルッフに好意的な解釈を試みるならば、溺れた人などを蘇生するために肺に空気を吹き込む処置を行った際に、しばしば(吹き込み過ぎが原因で)肺に損傷を生じ、そこから漏れた空気のために緊張性気胸を生じることがあったために、肺に陽圧を加えるのは危険だ、というコモンセンスがあったのではないか……と、言えないこともないだろう。

しかし、このザウアーブルッフの「奇妙な」低圧室の概念とその普及、そしてそれに遮られたかのように気管内挿管による陽圧換気が一般化しなかったことの理由として一番大きかったであろうものは、おそらくは、それがザウアーブルッフによってなされたことだったから、というものだったのではなかろうか。彼が従来不可能とされた手術を可能とする術式を開発したのは事実である。しかしその前後、それに置き換わるべき他の手法があったにも関わらずそれが普及しなかったのは、もはや象牙の塔の高みに据えられたザウアーブルッフの業績を否定することが、象牙の塔の住民にとってはなし難いことになってしまったからだった……と考えると、ドイツのみならず、ドイツを範とし、同じような象牙の塔が築かれた日本においても同様の時流が生まれたことを、矛盾なく説明できる。

この事実は、当時のドイツ(そして日本)において、実は憂慮すべき風潮が医学界に存在していたことを示している。それは「医学界の権威が、医学それ自身に優先する」というもので、健全な科学としての医学の進歩の中で淘汰されていくべきそのような風潮が、社会主義政権下にあった東ドイツにおいて、共産党政権下の官僚主義とも言うべきものとリンクし、非常に硬直化した状況を作り出した。そしてその中で暴走を始めたザウアーブルッフが、容易に制止し得ない結果に至ってしまったのである。

参考文献

- "Retrospectroscope: Inflation―1904 Model": American Rev. Respiratory Disease 112 (1975), pp.713―716. Available from the Internet: http://www-archive.thoracic.org/sections/about-ats/centennial/retrospectroscope/articles/resources/8-Inflation-1904Model.pdf

- 『「医療裁判で真実が明らかになるのか」−−対立を超えて・信頼に基づいた医療を再構築するために−−』: 桑江千鶴子: Available from the Internet: http://ameblo.jp/kempou38/entry-10157178103.html

- "Medical Blunders: Amazing True Stories of Mad, Bad and Dangerous Doctors": R.M. Youngson and Ian Schott, Robinson Publishing (1996). ISBN: 1-85487-259-1(邦訳:『危ない医者たち』:ロバート・ヤングソン イアン・ショット 著、北村美都穂 訳、青土社 (1997). ISBN: 4-7917-5536-7 ……ただし訳本は非常に訳が悪いのでお薦めしない)

- 『日本の麻酔を導いた府立医大の先駆者たち−−ヨンケル、革島彦一、尾見薫、並川力−−』: 藤田俊夫、京都府立医科大学麻酔科教室: Available from the Internet: http://www.kpu-m.ac.jp/k/anesth/history/KPUM_old2.html

- 『鉄の肺メモリアルコーナー』: 浜松医科大学医学部 麻酔・蘇生学講座 Available from the Internet: http://www.anesth.hama-med.ac.jp/Anedepartment/m-memorial-tetsunohai.asp

- 『京都府立医科大学麻酔科沿革(中央手術部を中心に)1959-1972』: 藤田俊夫、京都府立医科大学麻酔科教室: Available from the Internet: http://www.kpu-m.ac.jp/k/anesth/1959.html

- "The pioneers of pediatric medicine": by H. R. Wiedemann, Eur. J. Pediatr. 151[7] (1992), pp.471. Available from the Internet: http://www.springerlink.com/content/j3581q1843h58372/